RADAR TASIKMALAYA – Di awal tahun ini kita mendapati kabar bahwa Amerika Serikat telah menarik diri dari perjanjian Paris menciptakan beragam respons bagi pemerhati lingkungan dunia terutama tidak terlewatkan di Indonesia. Bila AS sebagai salah satu negara polutan terbesar di dunia hengkang dari perjanjian paris atas ketidakadilan pada industri dalam negeri, bagaimana dengan Indonesia?

Beragam pihak mengutarakan kesepakatan Paris memang membebankan industri dalam negeri, namun prospek pertumbuhan hijau harus tetap ada di masa depan. Pilihan untuk meninggalkan kesepakatan ini justru akan merugikan celah pendanaan iklim yang semakin sempit saat ini. Selain itu ancaman pada hilangnya kepercayaan global atas komitmen mitigasi akan membayangi Indonesia ke depannya.

Kita perlu melihat kenyataan bahwa negara-negara maju telah memperoleh manfaat signifikan dari insentif ekonomi selama fase pertumbuhan ekonomi “cokelat” yang didorong oleh penggunaan bahan bakar fosil dan eksploitasi sumber daya alam secara massif. Namun, hal ini tidak terjadi bagi negara berkembang jika transisi ke skenario hijau diterapkan secara setara dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang masih pincang. Maka, apakah pertumbuhan ekonomi negara berkembang harus dikorbankan?

Bagi negara berkembang, situasinya lebih kompleks. Mereka didorong untuk mengadopsi ekonomi hijau, tetapi dihadapkan pada keterbatasan teknologi, sumber daya manusia, serta ekosistem kebijakan yang belum optimal. Unsur keadilan harus menjadi pertimbangan dalam membangun ekosistem ekonomi hijau yang menguntungkan semua pihak, namun proses ini memerlukan waktu. Desakan untuk beralih ke ekonomi hijau secara tergesa-gesa justru berpotensi memperburuk ketimpangan sosial.

Sebagai contoh, sektor-sektor strategis seperti pertambangan yang menjadi sumber penghidupan bagi komunitas marginal dan kelas pekerja. Jika transisi menuju ekonomi hijau tidak disertai dengan kompensasi yang memadai dan pelatihan yang relevan, kondisi pekerja di sektor ini dapat semakin terpinggirkan.

Sehingga “pertumbuhan hijau itu untuk siapa?”. Kita harus memperhatikan apakah pertumbuhan hijau dapat memberikan multiflier effect sebanding dengan investasi yang masih mahal pada sektor ini terutama pada pengadaan teknologi hijau.

Memandang Pertumbuhan Hijau

Pertumbuhan hijau merujuk pada pertumbuhan ekonomi yang berlangsung dalam batasan ekologis. Saat ini, perdebatan mengenai konsep ini terbagi menjadi tiga pandangan utama: green growth, degrowth (post-growth), dan agrowth.

Pendukung green growth menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui inovasi dan teknologi hijau, yang menurut beberapa pihak akan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga lingkungan.

Sebaliknya, pandangan degrowth atau post-growth menganggap bahwa inovasi teknologi saja tidak cukup menyelesaikan krisis lingkungan. Mereka mengusulkan pengurangan konsumsi dan produksi untuk mengurangi dampak ekologis, dan menyarankan skala ekonomi yang lebih kecil untuk mencapai keseimbangan lingkungan.

Sementara itu, pandangan agrowth berpendapat bahwa pertanyaan tentang apakah ekonomi harus tumbuh atau tidak adalah tidak relevan. Mereka lebih menekankan kesejahteraan manusia dan lingkungan tanpa terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi.

Dengan berbagai pandangan ini, Indonesia perlu menentukan kebijakan yang tepat untuk masa depan pembangunan dalam batasan ekologis. Sebagai negara berkembang Indonesia masih memerlukan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merepresentasikan kualitas yang meningkat tanpa mengorbankan lingkungan.

Jebakan Jevonx Padarox

Paradigma pembangunan lama, seperti pendekatan business-as-usual (BaU), mungkin perlu ditinggalkan dan digantikan dengan praktik pembangunan berkelanjutan. Namun, kita perlu berhati-hati agar pola efisiensi ini tidak berujung pada Jevons Paradox. Jevons Paradox terjadi ketika peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya justru mendorong peningkatan konsumsi total, alih-alih menguranginya. Peningkatan efisiensi sering kali menurunkan biaya penggunaan sumber daya, sehingga memicu permintaan yang lebih besar.

Oleh karena itu, efisiensi harus didukung oleh model ekonomi yang menciptakan keseimbangan menyeluruh, bukan sekadar pengurangan konsumsi. Lebih mendalam secara konvensional, model Solow memperhitungkan tenaga kerja, modal, dan teknologi dalam proses produksi. Namun, dalam konteks hijau, model ini perlu diperluas dengan memasukkan aspek lingkungan, sumber daya alam, emisi, serta limbah total yang ada di lingkungan.

Gagasan utamanya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang hanya akan berkelanjutan jika ekonomi mampu mengurangi atau menyeimbangkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbarukan, serta memanfaatkan efisiensi sebagai cara untuk menekan eksploitasi lingkungan. Kita juga harus mengantisipasi bahwa efisiensi yang salah kelola dapat mendorong pemborosan energi, sehingga memperburuk eksploitasi sumber daya alam. Hal ini terutama penting mengingat pola konsumsi dan produksi saat ini yang belum terarah dengan baik di masyarakat.

Animo konsumsi berlebihan ini pun tidak lepas dari pemahaman konsumen. Pada sisi perusahaan praktik greenwashing akan merugikan konsumen. Greenwashing mengacu pada strategi perusahaan yang berusaha menampilkan citra ramah lingkungan, meskipun aktivitas mereka tetap merusak lingkungan. Praktik ini berpotensi mengaburkan tujuan sebenarnya dari pertumbuhan hijau.

Market Failure Menciptakan Polusi

Polusi merupakan salah satu bentuk kegagalan pasar (market failure), yang terjadi ketika alokasi sumber daya oleh pasar tidak efisien akibat adanya eksternalitas negatif. Kegagalan pasar ini tampak jelas dalam polusi yang dihasilkan dari eksploitasi berlebihan dan distribusi sumber daya yang tidak tepat.

Pasar, secara alami, tidak mampu mencerminkan kelangkaan yang sebenarnya (true scarcity) dan harga yang tepat (true price), sehingga gagal memasukkan dampak eksternal seperti kerusakan lingkungan ke dalam perhitungan harga.

Dalam konteks ekonomi, polusi dapat dibagi menjadi dua kategori: flow pollution dan stock pollution. Flow pollution merujuk pada polusi yang residunya dapat terurai dengan sendirinya dalam waktu tertentu sehingga tidak lagi berbahaya. Sebaliknya, stock pollution terjadi ketika residu polusi hanya bisa terurai seiring dengan menurunnya konsentrasi atau stok polutan. Air dan udara, yang merupakan barang publik, sering kali menjadi korban stock pollution akibat aktivitas manusia. Barang publik ini membutuhkan kompensasi atas penggunaannya serta dampak eksternalitas negatif yang ditimbulkan.

Di kota-kota, kualitas udara bersih dan air jernih semakin sulit ditemukan, yang menandakan bahwa perlu ada biaya dan batasan yang diterapkan pada setiap aktivitas produksi untuk menjaga kualitas lingkungan. Meski barang publik bersifat non-excludable dan non-rivalrous, sehingga tidak ada harga pasar yang ditetapkan, tetap diperlukan kompensasi atas penggunaannya.

Pasar sering kali gagal memperhitungkan kelangkaan yang sebenarnya serta biaya eksternal yang muncul dari over-eksploitasi sumber daya alam. Salah satu solusi untuk mengatasi hal ini adalah dengan mengeksplorasi preferensi masyarakat terhadap barang publik, termasuk menilai marginal willingness to pay (WTP) mereka.

Keterlibatan masyarakat dalam menilai nilai barang atau layanan publik yang tidak diperdagangkan di pasar sangat penting. Masyarakat perlu aktif memastikan bahwa kegiatan ekonomi di wilayah mereka tidak membawa dampak lingkungan yang merugikan.

Meskipun berat jika kita meninggalkan Perjanjian Paris, namun pertumbuhan hijau tetap harus terus berlanjut demi bumi kita. Namun pertumbuhan hijau tidak boleh terbawa hegemoni global belaka, tetap harus memperhitungkan aspek keadilan, konteks lokal dan partisipasi aktif masyarakat. (Muhamad Ferdy Firmansyah)

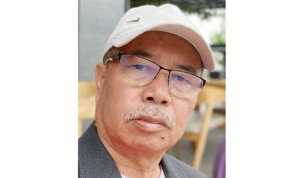

Penulis merupakan Alumni S1 Ekonomi Pembangunan Unsil Angkatan 2018 dan Mahasiswa S2 Environmental Science, Wageningen University & Research, Belanda